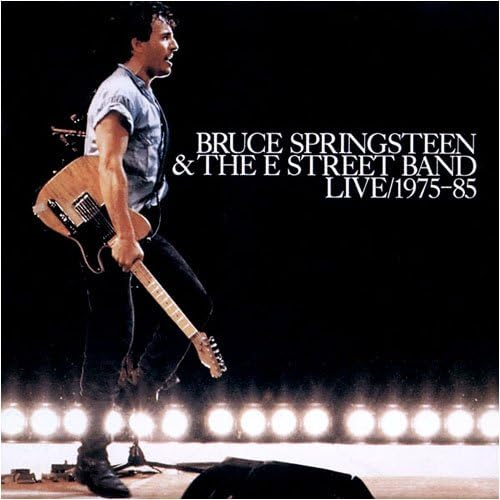

スプリングスティーンの「LIVE」やらヒューイ・ルイス&ザ・ニュースの「スポーツ」やらを聴いて80年代をしみじみと懐かしんでいる。

高1の時に小遣いはたいてこのCDを買い、1曲目の「サンダーロード」のイントロのピアノが流れてくるのを聴いたときの震えるような感動が蘇る。

考えてみたら、この頃はプリンスの「パープル・レイン」後の新作や、マイケルの「スリラー」後の新作を待っていた時期でもあって、何と幸せな黄金時代だったのだろうと思う。

日本にもRCとかスライダーズとかいいバンドはあったけど、とにかく洋楽が輝いて聴こえた時代だった。イギリスにもワム!やらスタイル・カウンシルやらカルチャークラブやら魅力的なポップスがわんさかあった。

毎週ヒットチャートを追いかけるのが楽しくて仕方なかった。

同時にビートルズをはじめ60年代のロックやポップスやソウルにも目覚めた頃だったので、とにかく音楽ライフが充実しきっていた。ラジオを通じてあの頃の自分にロックの手引きをしてくれた渋谷陽一、ソウルの手ほどきをしてくれたピーター・バラカンには今も感謝している。

実生活では淡々と学校と家を往復するだけの何の面白みも青春みもない日々だったが、音楽に救われていた。学校で音楽の話ができる友人はいなかった。当時でも洋楽を聴く奴はまだマイナーだったのだ。

高校生の頃に通信教育の「Z会」をやっていて、毎月の課題がとにかく難しくて数学など全く解けず泣きそうになった。成績優秀者が毎号テキストに掲載され、その名前がペンネームで、ぼくは「Rosalita」というスプリングスティーンの曲名からとったイタい名前で現国で1回か2回だけ下の方に載ったことがあるのだが、いつも現国で上位に記載されていて解説でも模範解答として引用されていた「ユリイカ」という女子生徒の名前が眩しくて仕方なかった。彼女の解答は、いかにも現代思想とか浅田彰とか難しい文章を呼んでそうな雰囲気を漂わせていた。

当時、ああいう風になるにはやっぱこういう本を読まないとダメなのかなあ、と思って今村仁司編『現代思想を読む事典』(講談社現代新書)を買ってみたが、まったく入って行けずに挫折したのを覚えている。だが『現代思想入門』(講談社現代新書)を書いた千葉雅也は同じような年齢でこの本を読んで「いつかここにあるようなカッコいい概念を使えるようになったらなあ・・・と憧れていた」というから、そこらへんが才能と哲学のセンスの違いなのかもしれない。

スプリングスティーンの話に戻るが、デイヴ・マーシュというアメリカのロック評論家の書いた『明日なき暴走: ブルース・スプリングスティーン・ストーリー』やグリール・マーカスの『ミステリー・トレイン : ロック音楽にみるアメリカ像』という本が好きで、「いつかこんなカッコいい文章が書けたらなあ・・・」と漠然と憧れていた時期があった。

スプリンスグスティーンの初期のアルバム『アズベリー・パークからの挨拶』と『青春の叫び 』は出世作となった『明日なき暴走』より地味だがとてもいいアルバムで、彼の繊細な部分がよく分かる。デイヴ・マーシュの解説を読むとさらに味わい深い。伝説のライブを初めて音源化した5枚組CD「LIVE」ではそれらの初期の曲もしっかりと収録されていて嬉しかった。

しかしこのあたりのCDをある時に何をトチ狂ったのか「LIVE」も含めて中古CD屋に売り払ってしまったので今手元にないのが悔やまれる(まあサブスクで聴けるんだけどね)。

いま公開中の映画「スプリングスティーン 孤独のハイウェイ」の公開記念イベントで永野が「Jポップをさかのぼってっていくと『あ、これブルース・スプリングスティーンじゃん! そっくりじゃん』っていう人いましたから。よくこれで金を稼いだな、という人いますよ」と言い放ったと話題になっているが、当時から確かに思い当たる節はあって、某佐野元春というアーティストの曲は「ハングリー・ハート」や「ジャングルランド」などのスプリングスティーンの曲を露骨に想起させ、潔癖だったぼくが彼の音楽を受け入れられなかった一因となっていた。彼が「ロッキン・オン・ジャパン」の創刊号の表紙を飾り、渋谷陽一がやけに高く評価していたことにも複雑な思いがあった(今はぼくも佐野のことを高く評価している)。

スプリングスティーンはとにかくライブが凄いという評判で、確かに深夜テレビでほんの少し見ただけでも釘付けになるようなパフォーマンスだった(ライブの最後にやるロックンロール・メドレーの一部)。

それが音源化される、しかもCD5枚組というので、確か1万円くらいしたような気がするのだが、小遣いはたいて買うしかなかった。「ボーン・イン・ザ・USA」が超大ヒットして「ボス人気」がうなぎ上りの頃だったからタイミングとしても最高だった。そして念願ゲットして、1曲目の「サンダーロード」のイントロのピアノが流れてくるのを聴いたときの震えるような感動・・・

「ボーン・イン・ザ・USA」の次のスタジオアルバムも当然ながら期待値マックスだったのだが、いまいち地味な作品だった。その後は熱が冷めたようになって聴かなくなってしまった。

ちなみにマイケルの「スリラー」の次のスタジオアルバムも当然ながら期待値マックスだったのだが、いまいちな作品に思え、その後は聴かなくなってしまった。

プリンスの「パープル・レイン」の次のスタジオアルバムも当然ながら期待値マックスだったのだが、いまいち地味な作品だった。しかし渋谷陽一がその後の「パレード」も含めて絶賛したこともあって、ここからはプリンス一筋になっていく。

我ながら単純な奴だ。だが、80年代の洋楽は(プリンスを除いて)ここで頭打ちになったというのは間違いではない気がする。この歴史的事実については西寺郷太が「We Are The Worldの呪い」というエンタメ論考にまとめて本にしていたと思う(西寺は当時の洋楽少年が自身も音楽の才能に恵まれてそのまま優れたポップ・ミュージシャンになり、同時に音楽評論家としても優れているという稀有な例だと思う(菊地成孔と西寺のイベントは行きそびれた、せっかく近くでやっていたのに))。

今ではスプリングスティーンのライブ盤はサブスクにもたくさんあるし、伝説的なライブ・パフォーマンスもYouTubeでいろいろ見ることができる。

しかしなぜかあまりそういうのには惹かれなくて、ぼくにとってのスプリングスティーンのライブ盤はやはりこの「LIVE」なのである。